進化論を提唱したダーウィンが言ったと”誤って”伝えられている言葉に、「この世に生き残る生き物は、最も力の強いものか。そうではない。最も頭のいいものか。そうでもない。それは、変化に対応できる生き物だ」というものがあります。これが誤りであることやその経緯はこちらの記事が参考になりますが、生物好きな人なら直感的にそれが誤りであることがわかるでしょう。そんな一例がカブトガニです。

カブトガニはそれほど強くもなく、それほど賢くもなく、それほど変化もしなかったけれども、2億年前とほとんど変わらぬ姿で現在まで生き残っています。生き残るものが生き残る、というだけなのです。

当然最古のカブトガニ類とまったく同じではなく少しずつ進化して今に至るわけですが、基本設計が約2億年前から変わっていないことから生きた化石と呼ばれます。ところでカブトガニは裏返すとこのように腹部を折り曲げて棘状の尾を突き立てるという防御姿勢をとります。恐竜に襲われた先祖もこうしていたのでしょうか!

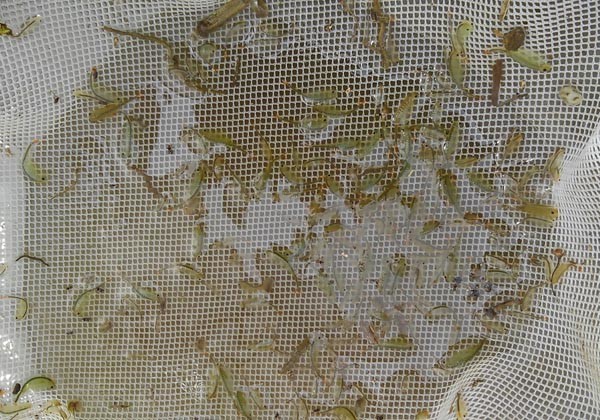

さて、しばしばカブトガニと混同されているのが、カブトエビです↑。先のカブトガニは主に干潟に生息し最大60センチほどになりますが、カブトエビは主に水田に生息し最大5センチほどです。ただ、このカブトエビも約2億年前※からあまり変わらぬ姿で生き続けてきた生きた化石であり、あまり変化せずに現在まで生き残ることができました。カブトエビの方は甲殻類に含まれ、ミジンコなどと同じグループと考えられています。

※2020年6月24日追記 カブトエビが含まれる背甲目のもっとも古い化石は3億6000万年前のものが報告されているそうです→リンク

なお国内に分布するカブトガニ類はカブトガニTachypleus tridentatus1種のみで、瀬戸内海沿岸~九州日本海側の干潟に点々と自然分布します。一方で、カブトエビ類は国内からアメリカカブトエビTriops longicaudatus、タイリクカブトエビTriops sinensis(※かつてアジアカブトエビT. granariusとされていた種)、ヨーロッパカブトエビTriops cancriformis、シラハマオーストラリアカブトエビTriops strenuusの4種が記録されており、いずれも外来種と考えられています。また千島列島には別属のヘラオカブトエビLepidurus arcticusが分布するようです。この種は北海道のどこかにいるかもしれないですね。

ということで今日はカブトエビに出会いたくなったので、探しに行ってみました。事前情報皆無でしたが、ラッキーなことに2か所回ったところで生息する場所を発見してしまいました!かっこいい!福岡県内ではアメリカカブトエビとタイリクカブトエビの2種が記録されているので、そのどちらかと思いますが私の実力では瞬時に同定できません。

同じ場所にはホウネンエビやカイエビもたくさんいました。カブトエビ類は外来種と考えられている一方で、この2種は在来種と考えられています。

ところでカブトエビ類は外来種ではありますが、人工環境である水田域以外ではほぼ生きられないこと、他の生物を大量に捕食するなどの侵略性は知られていませんので、今のところは特にどうということのない無害な外来種と言えます。ということで多少持ち帰ってきて、自宅で飼育することにしました。