今日は訳あって捕鯨について調べていたら外務省のサイトに解説があることに気が付きました。

www.mofa.go.jp外務省としては「資源管理ができる」という水産庁の言葉を信じて論を組むしかないわけですが、一方で、サバもアサリも資源管理できてない国がクジラはきちんとしますと言っても国際的に信用されないと思います。

例えばこちらのニュース「痩せ細るサバ漁場、漁獲枠6割減も資源管理機能せず(2025年4月17日付)」

www.nikkei.com資源管理が機能していません。

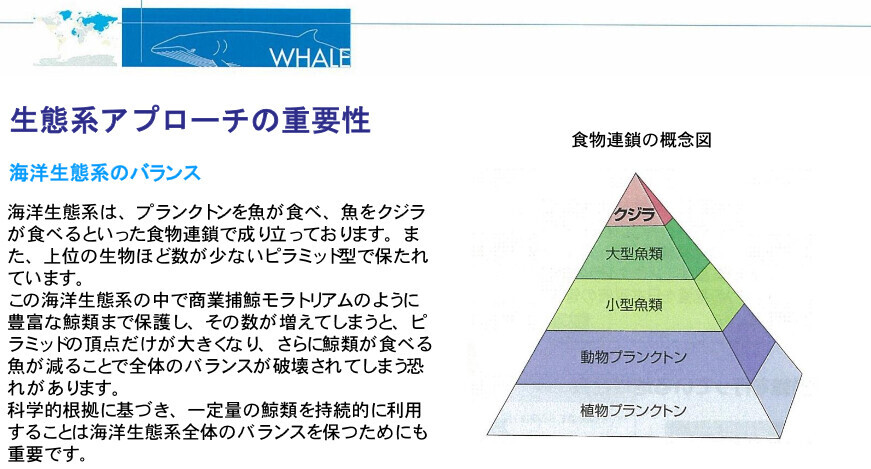

水産庁のサイトには「捕鯨問題の真実(PDF)」という(若干香ばしいタイトルの)クジラ資料があるのですが、その中に「生態系アプローチの重要性」として、ようするに科学的根拠に基づけばクジラを獲った方が他の生物が増える、的な解説があります。

しかしながら最近、クジラの移動が海洋の物質循環に大きく貢献しているという論文が出ています↓つまり科学的根拠に基づけば、クジラが増えた方が他の生物が増える、ということになります。

www.nature.comその論文に基づいた解説記事がこちら↓

こうなってくると、科学的根拠に基づいていないのは本邦の水産庁様の方なのではないかという疑念も生じます。そういう目で見るとあの図、クジラがピラミッドの頂点として書かれていますが、ナガスクジラやザトウクジラは基本的にプランクトン~小魚食なので、頂点ではないのでは・・という気がしてきますし、文中のクジラ類が増えると魚が減る、という記述にすでに科学的根拠がありません。

そしてそんな中こんなニュースが出ていました。

「25日からナガスクジラ商業捕鯨 IWC脱退後、オホーツク海で初 (2025年4月15日付)」

www.tokyo-np.co.jpこういうことをして得られるものと失うものは何か、よくよく考えないといけないでしょう。なんでここまで強行するのか、私にはちょっと理解ができませんでした。一つ一つのことをきちんとやっていかないといけません。端的に言ってこの状況で商業捕鯨の推進は我が国にとってのメリットがよくわかりません。

ちなみに私はクジラ肉を食べるのは好きですから、持続可能な捕鯨というものがありうるならぜひとも組み立てて欲しいとは思います。ただ、領海外の、例えばオホーツク海とか南氷洋とかまで行って獲ってくる必要はないでしょう。

クジラ食文化というのは確かに我が国においては各地にあったのですが、食文化を守るというなら岸から小さい舟でえんやこらと漕いでいって人力で捕まえられるくらいにクジラがたくさんいたかつての状況を再現すべきでしょう。現代でそんな漁はできませんが、定置網に入った個体を(資源管理しつつ)適宜流通させていくくらいで十分ではないかとも思うわけです。自国の生物多様性の保全をちゃんとしないからクジラ食文化なるものが絶えるのではないかと思うのです。

ということで以前に食べたクジラ料理を紹介いたします。おいしかったです。

右がクジラの「おばいけ」です(左はサメの「もだま」)

右がクジラの「おばいけ」です(左はサメの「もだま」)

定番クジラの竜田揚げ。

定番クジラの竜田揚げ。

クジラのお刺身(種類は忘れました・・)

クジラのお刺身(種類は忘れました・・)

私は生物多様性の保全は重要だと常々ここで述べておりますが、食べられるものは食べ続けたいという部分も大きくあります。つまり水産庁様にはしっかりやって欲しい、と、それに尽きるわけです。本当に、しっかりやって欲しいです。