春と言えばアユです。晩秋に生まれたアユは海に降り、一冬を海で過ごした後に川を遡上してきます。筑後川河口堰であるところの筑後大堰ではその建設以来ずっと遡上量のモニタリング調査を続けています。大変すばらしいことです。

今年の速報ですがこれまで20万匹を超えた遡上数となっています。

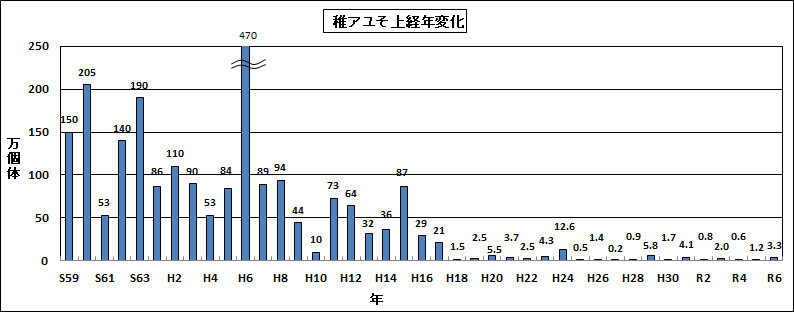

水資源機構のHPでは過去の調査結果もグラフとして示しています(リンク)。これも大変すばらしいことです。責任ある公共事業とはこうでなくてはいけません。話がそれました。これを見ますと、直近で20万匹を超えたのは平成17年(2005年)なので20年ぶりの好調ということになります。

理由は定かではありませんが、産卵個体が増えているとか流下仔魚数が増えているとかの情報はないようです。ただ昨年から堰下での発眼卵放流をしているという情報があるので(リンク)↓、こうした取り組みが関係しているかもしれません。いずれにしても「海で稚魚が育った」ということが重要であろうかと思われます。

環境が大きく変わってないのに急に増えた、という状況はその生物がどういう理由で増えたり減ったりするのかを明らかにする上で重要です。また、状況によってはまだ増える(=仔魚が育つ)ポテンシャルがあることを有明海が持っていることがわかったのは朗報。これをどうつなげていくのか、です。

生物を飼育したり、ビオトープつくってきちんと観察しているとわかると思うのですが、環境が悪くなったら生物は絶対に生きられないし増えない。そして悪化していく過程で、ちょっとしたバランスで良くなったり悪くなったり変動しながらだんだん悪くなったりが増えて悪いままになって絶滅するわけです。

昨今、有明海の不調はかなり大ピンチな状況でありますが、こうした事例を見ますと「まだ死んでない」のではないか、つまり、本気で再生すればまだ再生するのではないか、良くなるのではないかとも思うのです。この結果を「なんかよくわからんけど増えた~わーい!」でとどめず(喜ぶのは大事ですが)、その先を見据えた何かにつなげたいものです。

私は湿地帯生物愛好家なのであらゆる湿地帯生物を愛していますが、アユも例外ではありません。幼少時にはなかなか捕まえることができなかったアユ。今でも捕まえるとときめきます。

日本の川の生態系において、アユ、はやはり重要だと思うのですよね。山も川も河口も海も良くないといけない。それらがつながっていないといけない。放流によらず増やす、勝手にいくらでもいる状況を取り戻す、という視点を重視してそういう生物多様性を再生していくべきと私は考えています。アユは北海道から沖縄県まで全都道府県に自然分布する日本を代表する生物の一つです(なお南西諸島のものは別亜種リュウキュウアユ)。筑後川に限らず日本全国で放流によらずアユを増やす環境再生を、もっと本気で取り組めないかと思います。

アユが勝手にいくらでもいる生物多様性を取り戻さなくてはいけないのであります。そこにはあらゆる幸福があります。